【入門】森見登美彦の最初の一冊は何がおすすめか?

森見登美彦の最初の一冊に読むべき本を考えます。本当はドストエフスキー、カミュ、ジュネ、谷崎潤一郎、三島由紀夫、安部公房、村上春樹あたりのどれかにしようと思っていたのですが、ふと、現代日本で一番勢いのある作家の一人である、森見登美彦にスポットライトを当ててみようと考えつきました(気まぐれです)。僕自身はフランス文学、明治大正昭和の日本文学、思想・哲学、政治学、社会学あたりの人文書をメインに読む層なのですが、この森見登美彦という作家もまた好んで読んでいます。現代日本の作家はあまり読まないのですが、森見登美彦の『太陽の塔』を何気なく読んでからというもの、彼の著作はほぼすべて読み込むまでにハマってしまいました。

森見登美彦は京都大学の在学中に『太陽の塔』でデビューし、『四畳半神話大系』『夜は短し歩けよ乙女』『有頂天家族』『ペンギン・ハイウェイ』『熱帯』などのヒット作を生み出し続けた、現代日本で最もノリに乗っている作家の一人と言っても過言ではないでしょう。京都を舞台にしたファンタジー物を得意としており、とは言え正統なファンタジーとはまた違った趣があって、現実の京都と何か魔術的なものが融合する、マジックリアリズムを想起させるような作風を確立しています。

・森見登美彦を理解するための二つの軸

森見登美彦の作品には大きく分けて二つのジャンルがあります。一つは先述のような「京都モノ」というべきか、主に京都を舞台にした面白おかしいプチファンタジー的な物語。『太陽の塔』『四畳半神話体系』などが当てはまります。森見登美彦の十八番である「腐れ大学生モノ」はこれですね。『有頂天家族』は森見登美彦の中でももっとも純度の高いファンタジーの一つではないでしょうか。

もう一つは『きつねのはなし』をはじめとしたホラーもの。ホラーといっても派手なものではなく、「なんとなく気味が悪いもの」を丹念に描いたような、背筋が少しだけ冷えてくるような物語群です。何か大きな不可解な謎というものが中心にあって、主人公がその外濠を埋めながら、徐々に核心に迫っていこうとするものの、いまひとつ手ごたえというものが感じられないような、そうした「大いなる不可解」というものを物語の中心に据えている印象です。

・最初の一冊としてオススメなのはどれか?

さっそくですが、森見登美彦の最初の一冊としてどれがオススメであるか、というのを考察していきます。考察とは言っても、ただ自分の主観的な考えを述べるだけですが。

それでは早速、森見登美彦の作品を紹介していき、五つ星でオススメ度をランク付けしていきます。(三つ星であれば☆☆☆★★と表現します)

・『太陽の塔』 オススメ度 ☆☆☆☆★

言わずと知れた森見登美彦のデビュー作。所謂「腐れ大学生モノ」の元祖であり、日本ファンタジーノベル大賞受賞作。この賞は狭義のファンタジーに当てはまらない、独特の作品が多く選ばれている賞でもあり、その看板通り、「ファンタジーなんだろうな」と思って読み始めると出鼻をくじかれます。

まず読み始めて驚くのは一貫したストーリーがほとんどない。主人公(森見登美彦?)の周囲の男臭い大学生活について延々と綴られます。しかしそれなのに面白い。文章で魅せるというのは正にこの作品のこと。少々衒学的で、古めかしく、人によっては鼻につくような文体なのですが、ここにユーモアを加味することによって、何とも独特な味わいが生まれています。

普段よく小説を読むような人には是非オススメしたい作品です。一貫したストーリーがなく、小説としてはかなり変わったタイプのものなので、普段小説をあまり読まない人からすると、何だかよくわからない作品に映ってしまうかもしれません。(まあ、そもそも、ポンポンと小気味よくストーリーが進んでいくようなものを求めている方には、森見登美彦はあまりオススメできません)

書店で見つけたら、最初の10~20ページくらいを読んでみてください。それで面白いと思ったら、即購入して間違いはないと思います。オススメ度は四つ星。

・『四畳半神話大系』 オススメ度 ☆☆☆☆☆

森見登美彦の第二作。これも「腐れ大学生モノ」に当たり、味わいとしては前作の『太陽の塔』に近い。しかし前作に比べればキャラクターがさらに際立っており、どちらかと言えばアニメ的発想力の強いキャラクター造形になっています。(事実、アニメ化もされています。こちらも名作なので是非)

あまりネタバレをしたくないのですが、所謂「ループもの」になっていて、主人公の「私」が黒髪の乙女と送る「バラ色のキャンパスライフ」を探す物語になっています。原作とストーリーは若干異なるのですが、湯浅政明監督の元、アニメ化もされています。『太陽の塔』よりもわかりやすい作品になっており、実際、他のブログでもこれが勧められているケースが多いです。オススメ度は五つ星。

・きつねのはなし オススメ度 ☆☆☆★★

『きつねのはなし』をはじめとする、四話の奇譚集(短編集)。所謂ホラーものです。ただ先述のように派手なホラーではないため、衝撃的な恐怖というものを期待して読むと肩透かしを食らうことになります。確かにいい作品ではあるのですが、最初に読む作品となると、少しばかり優先順位は薄いものであるような気がします。オススメ度は三つ星。

・夜は短し歩けよ乙女 オススメ度 ☆☆☆☆☆

森見登美彦の出世作。村上春樹で言えば『ノルウェイの森』的な立ち位置の作品であり、森見登美彦ブームの偉大な火付け役の一つです。これもまあ「腐れ大学生モノ」でしょう。京都の大学に通う「先輩」とその後輩である「黒髪の乙女」のラブコメディ。二人の語りを交互に繰り返しながら、はちゃめちゃな物語を展開していきます。最近ではアニメ映画化もされていましたね。

この作品、とにかくヒロインがかわいい。「こんな女子いねえよ!」と言いたくなるし、まあ実際いないのですが、まあこういうところがフィクションの醍醐味の一つではないでしょうか(適当)。『四畳半神話大系』に出てきた羽貫さんや樋口師匠なども登場し、雰囲気としてはかなり派手なのですが、肝心の本筋である「先輩」と「黒髪の乙女」の関係というものが、縮まっていきそうでそうならない感じがもどかしい。

個人としては『腐れ大学生モノ』の中では一番読みやすいものではないかと思います。良くも悪くもしっかりまとまっている。ただ個人的には『太陽の塔』のような、荒削りで、妄想が爆発していくような作品の方が好きです。オススメ度は五つ星。

ちなみに、この作品に出てくるムーン・ウォークというバーは京都の木屋町にあります。本当にカクテルが安く飲めます。まあ、新宿なんかをはじめ首都圏にも何店舗かあるのですが。

・【新釈】走れメロス 他四篇 オススメ度 ☆☆☆★★

最初に言っておくと、普段よく日本文学を読む方には一番にオススメしたい作品です。中島敦『山月記』、芥川龍之介『藪の中』、太宰治『走れメロス』坂口安吾『桜の森の満開の下』、森鴎外『百物語』の五編をそれぞれ森見登美彦風にアレンジした作品になっています。

そのまま読んでも楽しめるっちゃ楽しめるのですが、やはり「古典作品の換骨奪胎」という性格上、それぞれの作品に親しんでいた方がより楽しめるのは間違いありません。『走れメロス』の疾走感は必見です。オススメ度は三つ星。

ちなみに、全然森見登美彦に関係ない話なのですが、坂口安吾の『桜の森の満開の下』を読んだことがない方は是非読んでみてください。本当に、本当にうつくしい短編です。青空文庫で読めます。

・有頂天家族(シリーズ) オススメ度 ☆☆☆★★

森見登美彦の中ではファンタジーの純度が一番高いと思われる作品。他の作品でもそうなのだが、本作はそれにもましてやりたい放題です。アニメ化もされていますね。三部作の構想らしく、二作目までが発売されています。

またおそらく森見登美彦の中で初めての「動物(狸)が主人公の作品」です。糺ノ森に住む下鴨四兄弟の三男である矢三郎が主人公。兄弟たちや、天狗の赤玉先生、美しい弁天などに振り回されながら展開していく群像劇。世界観にハマる人、ハマらない人が割とはっきり分かれる作品の一つだと思うので、買う前に少し試し読みしてみるべし。オススメ度は三つ星。

・恋文の技術 オススメ度 ☆☆☆☆★

森見登美彦が初めて(?)京都から他の場所へ舞台を移した作品(五山の話が出てくるので一応京都自体は登場するのですが)。所謂書簡体小説。能登半島の僻地へぶち込まれた大学院生の守田一郎が、友人の小松崎、先輩の大塚、妹、片思いの伊吹夏子さんなどに出した手紙によって物語が進んでいきます。また森見登美彦(クラブの先輩という設定)に手紙を出すシーンもあり、どことなくメタフィクショナルな側面もあります。

個人的には、森見登美彦の一連の作品の中で一番好きな作品です。オススメ度は四つ星。

・宵山万華鏡 オススメ度 ☆☆★★★

京都を舞台にした連作短編。京都の宵山の風景が浮かんでくる。面白いことは面白いが、他の作品が派手すぎるためか、ややインパクトは薄く、一番はじめに読む作品としてはあまりお勧めしにくいところか。二つ星。

・ペンギン・ハイウェイ オススメ度 ☆☆☆☆★

最近ではアニメ映画化もされた森見登美彦の代表作。小学四年生のアオヤマくんが、街に突如発生したペンギンの群れについて、友達のウチダ君やハマモトさんと研究するという話。この作品、何がいいかというと、この小学四年生のアオヤマくんの一人称語りが素晴らしい。博識でしっかりしているのだが、ああ、小学生なんだなあと感じさせられる部分も随所にあり、なんだかほんわかとした気持ちになれる。腐れ大学生モノとはまったく違うジャンルだが、個人的には結構オススメしたい一冊。四つ星。

・四畳半王国見聞録 オススメ度 ☆☆★★★

短編集。高尚な文体でくだらないことを書いたという面で言えば、おそらくこの小説に比肩するものはないのではないかと思われる。個人的にはかなり好きな作品ではあるのだが、クセが強いため、初めて読むにはあまりお勧めできないかもしれない。二つ星。

・聖なる怠け者の冒険 オススメ度 ☆☆★★★

長編小説。森見登美彦には珍しい社会人が主人公の小説、いや、珍しくはないか。四畳半神話大系の「私」がそのままずるずると大人になってしまったような主人公。宵山万華鏡を読んでからこちらを読んだ方が楽しめる。あと、おそらく、これほど評価の割れる作品はない。初心者にはあまりお勧めできない一冊。二つ星。

・夜行 オススメ度 ☆☆☆☆★

夜行はいいですね、賛否両論ありましたが個人的には結構好きな作品です。鞍馬の火祭りで姿を消した長谷川さんにまつわる物語。作品群の中でいえば、きつねのはなしと同じようなタイプ。腐れ大学生モノのようなふざけた感じはありませんが楽しめます。何となく夏の夜に読みたいような感じがしますね。オススメ度は星四つ。

・熱帯 オススメ度 ☆☆☆★★

最新長編。『熱帯』という、誰も最後まで読んだことのない不思議な小説にまつわる物語。いわゆる入れ子構造になっており、物語の中にまた新たな物語が展開し、伝説の小説を探しているつもりが、知らない間に冒険活劇へ。普段あまり小説を読まない人からすれば、もしかすれば置いていかれてしまうようなスピード感です。直木賞候補にもなりましたが惜しくも落選してしまいました。個人的にはとても面白い作品だったのですが、最初の森見登美彦の作品として適切かと問われれば微妙な気がします。オススメ度は星三つ。

以上になります。結論を言えば、四畳半神話大系か夜は短し~、ペンギン・ハイウェイあたりでしょうか。最後にTwitterで取ったアンケートを載っけて終わりにしたいと思います。

※なお、新作品が出れば随時更新していくつもりです。また、殴り書きのような形になってしまったので、日常的に、ちょくちょくと手直しをすることがあるかもしれません。

リンク

死刑は廃止すべきか?それとも存続させるべきか?

日本のディベート・テーマとしてよく取り上げられるものの一つに「死刑存廃問題」がある。つまり死刑というものを存続させるべきか、廃止すべきかという問題だ。高校生のディベート・テーマや、テレビの討論テーマでも取り上げられることが多々あり、定番の一つと言っても過言ではないだろう。

しかしそうした素人たちの話し合いを見ていて、何か不毛なことを感じることはないだろうか?誤解を解くために言うが、何も僕は「素人同士で話し合うこと自体に意味がない」と言っているのではない。むしろ法や死刑というものに厳密に突っ込んでいないからこそ、良い意味で問題を客観視することができ、そこから新たな解決の糸口を探し当てられることもあるだろう。

僕が提起したい問題というのは、そもそも「死刑を存続させるかor廃止させるか」という対立構図そのものの不毛なのだ。どういうことか?

・先人たちは死刑をどのように論じてきたか

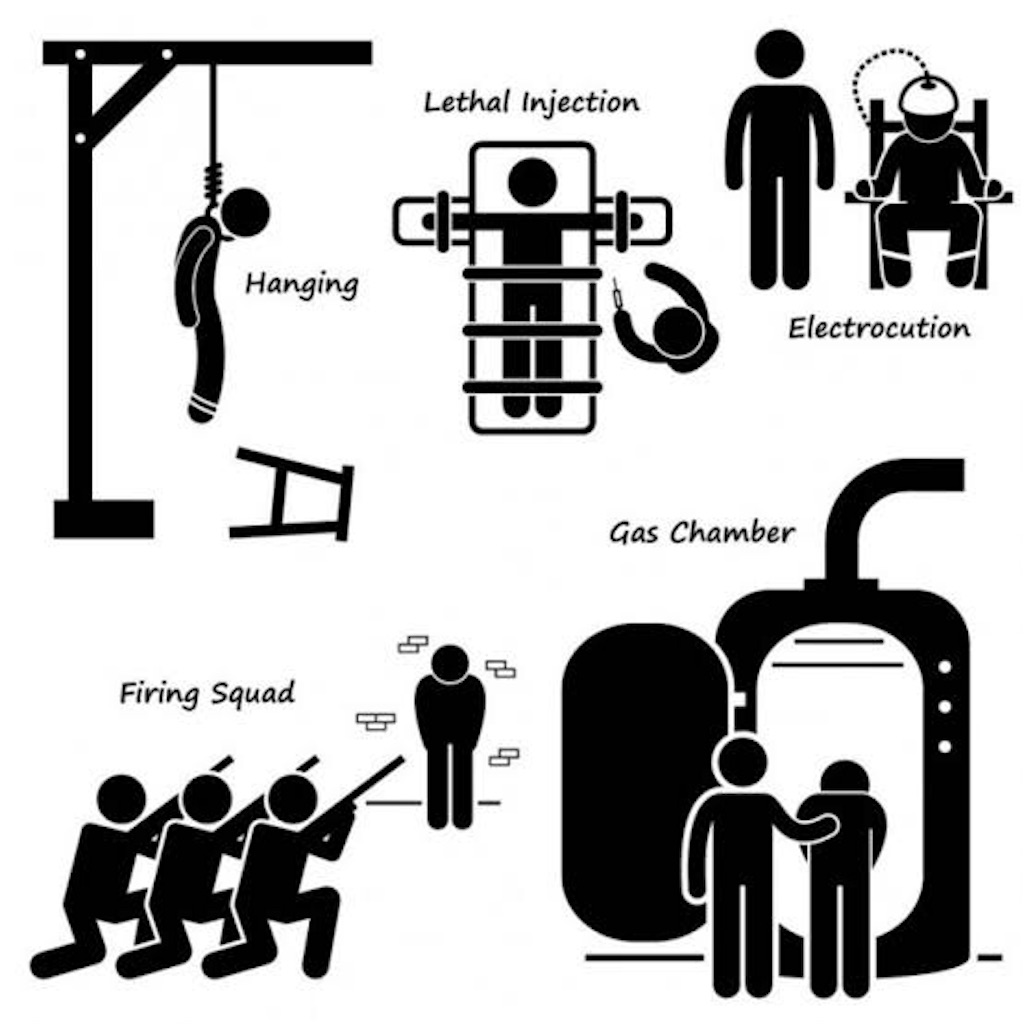

さまざまな文献や出土品により、古今東西、死刑が行われていたことが明らかになっている。特に古代ヨーロッパにおいては「見せしめ」という性格が強く、公開という形において死刑が行われていた。現在の日本では絞首刑に限られていたり、アメリカでは薬物注入が主であったり(そもそもアメリカは州によって死刑があるところとないところがあり、その中でも執行方法に選択肢があったりなかったりなど、場所によって大きく異なってくる)するが、ヒューマニズム及び人権意識の希薄な古代や中世などにおいては、さらに残虐な方法によって刑が執行されていた。また現代とは違って、当時は窃盗や強盗、レイプ、姦通などにも死刑が適用されることが多々あった。

最初に死刑廃止論(的なもの)を唱えたのはベッカリーアだと言われている。フランス革命の25年前、彼は『犯罪と刑罰』を匿名で出版し、死刑や拷問の廃止を主張した。なぜ匿名で出版したかといえば、当時はキリスト教の勢力が強く、そして本書がまさにその体制を批判するような内容だったからだ。(直截な発言にならぬよう、その文章にはこれでもかと装飾が施され、抽象一般論をもって書かれている)

しかしベッカリーアの『犯罪と刑罰』においては、死刑を部分的には肯定しているため、厳密にいえばこれは死刑廃止論ではなく例外的肯定論だ。そもそも殺人によってしか死刑にならない現代と、殺人以外の罪によっても死刑になる古代や中世を比較することはできない。

ベッカリーアはそもそもルソーの『社会契約説』の死刑肯定論に対する論駁として『犯罪と刑罰』を書いた。そしてベッカリーアに対してすぐさまイマヌエル・カントが反論するという歴史的経緯がある。

死刑存廃の討論においてこれらルソーやベッカリーア、カント、ソクラテス、プラトン、ホッブス、ジョン・ロック、モンテスキューなどの死刑肯定論、廃止論を引用する人を時折見かけるが、そもそも時代状況が異なる彼らの論理を援用したところで、死刑の絶対的根拠を示したことにはならない。それは彼ら先人たちの議論自体が不毛だったことを意味するのではなく、彼らの議論を「現代日本」に直接当てはめようとすること自体に無理があるのだ。

・そもそも「刑罰」をどのようにとらえるべきか?

刑罰をどのようにとらえるかということに関して、二つの考え方がある。一つ目は、刑法思想において、刑罰というものを「やらかしてしまった罪の報い」と考えるものだ。これを応報刑論といい、これが主流をなしている。

もうひとつ、刑罰というものを犯罪者に対する教育として見る向きもある。これを教育刑論といい、犯罪者を更生させることに重点を置く。

さて、死刑というものが、どちらの刑法思想に当てはまるものかは言うまでもないだろう。教育刑論と死刑はそもそも矛盾するものであり、応報刑論こそが死刑の根拠として存在することになる。

・「死刑賛成」と「死刑反対」で殴り合うことの不毛

さて、実は、死刑賛成と死刑反対の立場にわかれ、互いに議論を交わし合うということは、死刑というものを考えるにあたって有効な手段とは言えない。何故ならそれはカントの言う四つのアンチノミーの状態に陥っているからだ。つまり「どちらの言い分も正しい」のだ。論理的にどちらが正しいなどと決められる問題ではなく、単なる価値観の問題として、議論が平行線になっていくだけの話になる。そういうわけで、死刑賛成側の言い分と、死刑反対側の言い分のどちらが正しいのかと考えることは、正直なところあまり意味がない。

・死刑の根拠とは?また死刑廃止の根拠とは?

死刑の根拠として色々なものが挙げられているが、しかしそれはすべて死刑の絶対的根拠にはなり得ない。ひとつひとつを詳しく書くことは不可能なので、以下にはそれぞれ簡単なまとめを書く。

「根拠となる考え方

→その意味

→しかし、それが死刑の絶対的根拠にはならない理由」という風にまとめていく。ここでも誤解を招きそうなので一言付け加えておくが、「死刑の根拠にはならない理由」ではなく、「死刑の絶対的根拠にはならない理由」だ。

①一般予防説

→死刑をチラつかせることによって大衆に犯罪行為を思い留まらせる

→しかし、A.統計的に犯罪の抑止効果はない B.刑罰を残虐化する C.見せしめということに伴う道徳的問題がある

②特別予防説

→犯人の危険性を無化し、再犯を防ぐ

→しかし、A.再犯を防ぐことが目的なら終身刑で足りる B. 優生思想や差別思想を生み出す危険性

③重罪反復

→重罪人が仮釈放され、また重罪を犯した時のために、法体系上、死刑が必要

→しかし、それならば終身刑で足りる

④遺族の意識

→遺族は犯罪人の死を望んでいるため、遺族の心情を汲み取って、反撃の機会を与えてやるべきだ

→しかし、A.確かにそこには必然性があるものの、すべての遺族が死刑を望んでいるわけではない B.統計上、そもそも殺害人数が一人の場合は、ほとんどの確率で死刑にはならないため、反撃の機会というには不十分

⑤応報

→人を殺した者は死をもって償うべきだ

→しかし、A.それは当人の価値観の問題であり、「人を殺した者は悔恨に苛まれながら罪を償うべき」という正反対の主張もまた成り立つ B.被害者遺族が死刑を望んでいない場合、それを無視して死刑を執行すれば、被害者感情を蔑ろにしたことにとどまらず、権力の暴走をも意味することになる

同じように死刑廃止論に関してもまとめていく。とはいえ、死刑廃止論を大きく支えているのは、やはり冤罪の可能性である。

①冤罪の可能性

→冤罪のまま死刑に処された場合、取り返しがつかなくなるので、死刑は廃止すべきである

→しかし、A. 取り返しがつかないという意味では、冤罪で終身刑になった場合も同様であろう。確かに両者を同列に扱うことは質的に無理である。獄死がなければ、冤罪が判明した段階で解放されるかもしれないが、そうした状況を設定すること自体、自分にとって有利なシチュエーションを想定していることになり、議論の公平性を欠くことになる B. 「冤罪を限りなくゼロに近づける、不断の努力を怠らないという状況にて、法制度上、死刑を存置することが許される」という考え方がある。実際に統計では八割以上の国民が死刑存置に賛成しており、誰もが冤罪を不正義の極みと認めながらも、法制度上死刑が必要だと考えている

・結局どうすればいいのか?

ここまで読んでこられた方はお気づきだろうが、死刑を論じる時に正義論で語ってしまうと、袋小路に突き当たることになる。正義論というのは結局のところ価値観でしかなく、「正義の反対はまた別の正義」という言葉があるように、異なる正義観から無数の主張が生まれてしまうことになる。

つまりここで重要になってくるのは「賛成と反対」のどちらが正しいかという相対的議論より、「いかにして死刑というものは絶対的根拠を持ち得るか」という法哲学的なアプローチだろう。今回の記事では問題提起にとどまるものの、後にそのことに関する記事を書いていこうと考えている。ジャック・デリダの「かなめ石」や、ドストエフスキーなどを引用する予定である。

参考文献

ジャン=ジャック・ルソー『社会契約説』岩波文庫

イマヌエル・カント『プロレゴーメナ・人倫の形而上学の基礎づけ』中公クラシックス

団藤重光『刑法綱要総論 第3版』創文社

小野清一郎『新訂 刑法講義総論』有斐閣

森炎『死刑肯定論』ちくま新書

ZOZO 前澤友作社長の『お年玉プレゼント』でも、人間は喧嘩をする

ZOZOの前澤友作社長が、お年玉プレゼントとして100万円の現金を100人にプレゼントするということで話題になっている。受付が終わった7日の深夜の時点で、556万のリツイートがあり、世界最高記録を打ち立てた。

応募方法は簡単で、Twitterにて前澤社長をフォローをし、当該ツイートをリツイートするだけだ。ボタンを二回押すだけで100万円がもらえるチャンスとあって、学生をはじめ、沢山の人が前澤社長のツイートを拡散した。

人間というのは面白いもので、ボタンを二つ押すだけで100万円がもらえるかもしれないというのに、そのキャンペーンには頑なに乗っからず、そればかりか、乗っかる人々を馬鹿にする人が出始める。無駄なプライドなど捨ててしまって、素直にフォローしてリツイートしてみても良さそうなものだが、庶民には庶民の矜持と言わんばかりに、頑なにリツイートを避ける。いや、それで終われば何も問題はないのだが、キャンペーンに申し込む人々を一括りにして、「馬鹿な大衆」の烙印を押そうとする。これが余計な攻撃であることは明らかだろう。そう思うなら心のうちに留めておけばいいものを、わざわざ口に出して批判し、オナニーをしてしまうという野暮な行為に及ぶ。そしてなによりも不憫なのは、その批判がまったくもってアクチュアルじゃないという点だ。

そうした冷笑主義を気取った人間たちが登場すると、今度はキャンペーンに参加した勢力が、このニヒリスト的な人間たちに反論する。彼らの反論はもっともといえばもっともなのだが、わざわざムキになることもないのではないかと考えてしまう。うるさいガヤをスルーする能力は、間違いなく人生の充実度に深く関わってくるだろう。

前澤社長が1億円を配るというだけの話なのに、まったくしょうもない言い争いが繰り広げられていて、人間は面白い&業が深いと改めて感じた一日だった。そして、こんなことですら喧嘩になってしまう我々は、何年かけても世界平和を実現できないだろうなと思った。これからも我々は、しょうもないことで争い続け、時には血を流し、しかしむしろその摩擦熱によって、おそらく歴史を進めていくのだろう。むしろ解決しないまま進んできたからこそ、歴史というものは歴史たり得るのであって、それは、おそらく人間が滅亡するまでずっと続くのかもしれない。

ちなみに筆者はこの騒動を眺めるのに夢中になってしまい、応募をするのをすっかりと忘れてしまった。本当の阿呆は僕なのかもしれない。

そごうの「女性がパイを投げつけられている」広告について

元の動画

新年早々、一つの広告が「炎上」している。そごうの新しい広告。四方八方からパイを投げつけられた女性が、「女の時代、なんていらない?」「わたしは、私。」と、快活な様子で語りかける、一分ほどの短い映像だ。女性がパイを投げつけられるという刺激的な映像や、広告に挟まれた文章に対して、共感と同時に、さまざまな批判を呼んでいる。

この記事では「この広告は何を表現しているのか」という話から始めながら、炎上の構造を読み解き、この広告を発表するということが妥当だったのかどうか、という論点まで進めていきたい。

・この広告は何を表現しているのか?

実際のところ、炎上の一因として、「この広告が何を表しているのかがよくわからない。よくわからないけど、なんとなく嫌な映像が流れている」という漠たる不快感がある。確かに女性にパイを投げつけているという映像は露悪的であり、人によっては、理由の分からぬ不愉快な思いをするだろう。なのでまずは、この広告が何を表現しようとしていたか、という話から始めていきたい。

「女だから、強要される。女だから、無視される。女だから、減点される。女であることの生きづらさが報道され、そのたびに『女の時代』は遠ざかる」

「今年はいよいよ、時代が変わる。本当ですか。期待していいのでしょうか。活躍だ、進出だ、ともてはやされるだけの『女の時代』なら、永久に来なくてもいいと私たちは思う」

ポイントは、「女であることの生きづらさが報道され、そのたびに『女の時代』は遠ざかる」の部分だろう。ここに違和感を覚えた人は多いはずだ。女性の生きづらさというものは、むしろ報道が何もなかった時の方が深刻だった。女性の生きづらさというものが、次々とメディアに取り上げられることによって、それを解消しようとする人々の一助になった、という面はあるはずだ。

しかし、おそらくこの広告がここで表現しようとしているのは、「女性の生きづらさが報道されることによって、かえって女性が自分らしく生きる機会が奪われていく」ということではないか。

これは一見すると矛盾する文章だ。しかし女性の生きづらさが報道されると、世間にどのような波紋が広がるか、ということを考えると分かりやすい。ある時に、女性の生きづらさが報道されるとどうなるか。社会はどのような反応を示すか?もちろんポジティブな運動が起こることは事実だろう。男女差別を撤廃しようと努力する人々が現れ、なんとなく社会が良い方向に向かいっていきそうな雰囲気は、一応醸し出されることになる。

しかしそれと同時に、女性の生きづらさが報道されると、ネガティブな運動が社会に起こるということもまた事実だ。例えば、東京医大の女子一律減点というものを考えてみる(これに関して言えば、問題の本質は女性差別とはまた違うところにあるのだが、便宜上、それに相当する問題として考えることにする)。あの報道がなされた時、何が起こったか。もちろん、「一律減点など到底許されるべきではない」と、ポジティブな運動も起こった。しかし、あべこべに、「そうした一律減点は仕方のないことだ」という言説も起こった。しかも驚くべきことに、男性にとどまらず、女性にもそうした意見を述べる人が少なくなかった。もっとも、女性がそう言う場合は、一種のニヒリズムに裏打ちされている場合が多いだろう。女性でそのような意見を述べていたのは、当事者意識の強い女医が多かったということからも分かる。

また「女性の生きづらさが報道されること」に伴う弊害の一つとして、「男性も生きづらいんだ論」が展開されることが挙げられる。女性の生きづらさの話をしているのに、どうしてだか「男性も生きづらい」という意見が割り込まれ、Twitterはたびたび地獄のようになってしまう。それが過激化すると、「被害者叩き」や「セカンドレイプ」と呼ばれるものに発展し、一部の女性たちは萎縮し、関係ない男性まで叩かれ、溝はさらに深まり、問題の解決がより遠ざかることになる。

こういう風にして、「女性の生きづらさ」が報道されると、ポジティブな運動とともにネガティブな運動も起こり、不要な男女対立が煽られ、もはや『女の時代』という話ではなくなってしまう。それぞれの性が、自分らしく自由に生きられる、という時代は、男女が手を取り合うことなしには成立しないからだ。そごうのこの広告は、男女差別という問題を、男女二元論で考えてしまうという、現代日本の病理を糾弾しているように思える。

・パイは何を表現しているのか?

広告では、女性に対して、クリームの乗ったパイが投げつけられている。これは「『女性らしさ』の乱雑な押し付け」の象徴だろう。女性はこういうものが好きでしょう?とパイを投げつける。つまりクリームの乗ったパイは「女性らしさ」のメタファーであり、それが女性に向かって投げつけられている=「女性らしさ」を強要されている女性、を表現しているものと思われる。

あるいは、クリームパイを「女性が喜ぶもの(女性活躍)」のメタファーとして考えることもできる。女性は甘いものが好き、というのは、短絡的にもほどがあるが、象徴性とは本来そういう偏見に基づいたものだ。つまり、「活躍したいでしょ?ほらよ」とクリームパイが乱雑に投げつけられる。「もてはやされる」ということが、本当に女性にとって幸福なのか、という問題を考えもせずに。

(また、クリームパイは「中出し」という意味のスラングでもあるが、あくまでネットスラングであり、ここで取り扱う必然性はない。そこまでいくと正に深読みの段階になり、不毛な議論が巻き起こる羽目になる。)

この広告においてひとつ特徴的なところは、パイを投げつける存在を徹底的に匿名化した点だ。つまり男女問題の解釈によっては、今回の広告を、「男性が女性にパイを投げつけている映像」とすることもできたが、制作側はあえてそうした方針を取らなかった。男女問題の責任を男性だけに押し付けるのでは、この問題は一向に解決しない。女性にパイを投げつけているのは「男性社会」ではあるが、決して「男性」ではない。製作者側は、「女性にパイを投げつけているのは、画面の向こうにいる無数のあなたたちですよ」という、ある意味で真っ当な問題提起をしているように見える。

広告の文章で分かりにくいのは最初の二段落だけであり、あとの文章は真意が呑み込みやすい。つまり、男性がどうだとか、女性がどうだとかではなく、わたしは私の時代を生きるのだ、という、ある意味で個人主義的な主張で幕を閉じることになる。

・この広告は正しかったのか?

何をもって「正しい」とするのかは微妙なところだ。まず、広告には大きく分けて三つの役割がある。①需要喚起②情報伝達③CSR(企業の社会的責任)だ。正直なところ、広告の主な役割である、需要喚起的な面から正しさを考えるのは難しい。この広告を受けて「絶対そごうで買わない」という意見も散見されるが、これだけ話題に登れば、マイナスとプラスのどちらが勝つかということは、正直なところ後になって見れば分からないからだ。

なのでここでは、企業の社会的責任の観点から、そごうの広告は正当だったのか否か、ということを考えてみる。

筆者が違和感を覚えたのは、前半でマクロな話を展開しておきながら、後半になって一転、個人主義的な主張がなされているというところだ。パイを投げつけられた女性は、「わたしは、私。」と力強い姿勢を見せるが、一方でマクロな問題は一向に解決していない。確かに世の中が変わらないなら、自分という存在から変わっていこうという「戦略の変更」は一理あるにせよ、みんながみんな、この女性のように強いわけではない。何度も言うように、マクロな視点で見れば、問題はまったく解決していないのだ。これでは「新たな抑圧を女性たちに課す」と言われても反論ができないだろう。つまり、問題提起はしたのだが、解決策が解決策になっていないという何とも間抜けな感じになっている。制作側としては、そんな意識は断じてないだろうが、もはや、マクロな問題自体を隠蔽しようとしているのではないか、という見方さえ成り立つことになる。

多様な見方ができる、というのは良い広告の一つの条件でもあるだろう。しかしその広告で、なんともちぐはぐな理屈が展開されているのを目の当たりにすると、企業の社会的役割とは何なのだろうと考えさせられる。マクロの話ならマクロの話で統一して、ミクロの話ならミクロの話で統一して、一貫した論理を展開すべきだっただろう。ところどころに良い点があったのもあって、全体的に、「勿体ない」と言うのが率直な感想だ。

【解説】東浩紀著『ゲンロン0 観光客の哲学』第3回

第1回→https://plume1414.hatenablog.com/entry/2018/12/19/095017

第2回→https://plume1414.hatenablog.com/entry/2018/12/22/141626

第2回の記事では、「二十一世紀は観光客の時代になるかもしれない。しかし、実学の研究ではその本質的な議論ができていない。だから、観光客というものを哲学的に考える必要がある」というような内容を書いていった。

さて、その記事で、僕が最後に書いたことを覚えておられるだろうか。……観光客というものを哲学的に考えねばならない。しかし、そうしようとすると、ひとつの壁にぶつかることになる。……そういうようなことを僕は書いた。そこで今回の記事では、すばり、「その壁とはなんなのか」という話だ。

結論から先に言ってしまおう、その壁の正体とは「カール・シュミットの『友敵理論』を始めとする20世紀の政治思想、及び、ヘーゲルの人間観」である。

思想について関心のない方からすれば、何のことだかさっぱりわからないかもしれない。なのでまずは、「この壁というものがいかにして形作られていったか」というところから、話を始めていこうと思う。

まずはヘーゲルについてだ。思想や哲学に興味があってヘーゲルの名前を知らないという方はほとんどいないだろう。ヘーゲルの思想は、後世に絶大な影響を与えた。まずはそのヘーゲルの思想を見ていこうと思う。

さて、近代人にとって、「個人」とは何であったか。端的にいえば、それは個人性(私的なもの)と普遍性(公的なもの)の分裂だ。つまり、「私が私であること」と「私が社会のひとりであること」は別のこととしてとらえられていた。人間は何かを経験することによって、わたしたちは個人という枠へと押し込まれる。これはデカルトやカントにとってもそうだった。

ヘーゲルの思想はこれを根本から変えるもので、つまり経験によって、人間は自分自身を、普遍的な存在へと成長させていくとした。つまり、ひとりひとりが、「自分はこの国の一員なのだ」という自己意識を抱くことによって、国家というものが誕生するとした。

もう少し具体的に見ていく。ヘーゲルによれば、人間は「家族→市民社会→国民」という単線的な物語を辿り、精神的な成熟を果たすとされている。

人間にとってまずはじめに突き当たる存在は家族だ。何か問題を抱えているような場合を除けば、家族というものは、(私的な)愛情によって満たされている。これをヘーゲルは「自然的な倫理精神」と呼んでいる。家族の愛情に包まれている間は、人間は自足的でいることができる。他者というものに、自己の存在を脅かされる心配はない。

しかし僕たちは、いつまでも家族の温かい愛情の中で生きていくわけにはいかない。いずれ僕たちは冷たい市民社会に出て行かなければならない。

当たり前の話だが、市民社会は家族とは違う。そこにはおびただしいほどの欲望が渦巻いている。そしてそれらにはさまざまなベクトルがある。そうした中では、自分の欲望がただそのまま実現されるとは限らない。つまり、自分の欲望というのは、他者の欲望を介してでしか達成できないのだ。

市民社会での人間は、私的なものと公的なものの間で引き裂かれることになる。つまり、ここでの生活には、家族への愛情(私的なもの)と、市民社会での他人との触れ合い(公的なもの)がある。人間は完全に私的ではあり得ず、完全に公的でいることもできない。それが市民として生きる人間の精神だ。

ここまで、家族→市民社会と渡り歩いてきたた人間は、最後に国民という意識を持つことによって成熟するとヘーゲルは言っている。東浩紀氏もこのように説明している。

ヘーゲルによれば、ひとは国家に所属し、国民になることによってはじめて、公的=国家的な意志を私的な意志として内面化し、普遍性を特殊性のなかで経験するようになる。というよりも、ヘーゲルの考えでは、そのような内面化の実現(特殊性と普遍性の統合)こそが、国家なるものの精神史的な存在意義なのだ。(本文 p.90)

市民社会での人間は、先ほども書いたように、私的なものと公的なものに分裂していた。人間は自分のこと(私的なもの)だけを考えるわけにはいかない。人間は自分一人だけでは生きていくことができず、他者との交わりによって、つまり、普遍的なものに触れて生活をしている。

ヘーゲルは、私的なものと公的なものを統合することによって、もっとわかりやすくいえば、国民であるという意識を持つことによって、人間は精神的に成熟すると説いた。これこそがヘーゲルの人間観だ。

さて、ここで時代は下り、ようやくカール・シュミットが登場する。何故ここまでヘーゲルの話をくだくだとやっていたかというと、カール・シュミットの『友敵理論』こそが、ヘーゲルの思想を煮詰めたところに存在するからだ。

彼の仕事で重要なものが有名な『政治的なものの概念』だ。そこでは「政治の本質というものは、友と敵が対立している状態において、はっきりと現れる」というようなことが語られている。これが『友敵理論』だ。

ちなみにここでの友や敵というのは、「友達」だとか「仲の悪いやつ」というような私的な意味ではなく、公的な意味だ。つまり「自国」や「敵国」というようなことだ。そして、自分たちの共同体の維持・敵の殲滅だけを考え、そのほかの要素は考慮すべきでないとした。つまりそれがどれだけ醜くとも、どれだけ倫理的に間違っていようと、どれだけ経済的な損失を被ろうとも、敵を倒し、自分たちの共同体を守ることができればそれで良い、それこそが政治なのだとした。これは一見すると、硬直的かつ乱暴とも取れるような政治思想だ。周知の通り、カール・シュミットはナチスの御用学者であり、彼の政治思想は、ナチズムに理論的根拠を与えることになる。

ヘーゲルの人間観は、ざっくり言ってしまえば、国民の意識を持っている(国が存在する)からこそ、人間は精神的に成熟し、人間でいることができる、逆に国家というものがなければ、人間というものは存在しない、というようなものだ。そしてカール・シュミットの政治思想は、「政治こそが国家の維持に関わる」というものだ。もっといえば、政治こそが、国家を維持し、人間を人間たらしめているということだ。

元々、カール・シュミットの『政治的なものの概念』は、当時のドイツで流行っていた自由主義的な思想への批判として上梓されたものだった。今風に言えば、グローバリズム批判のようなものだ。

自由主義的な思想「道路が発達して、みんなが国境を超えて色んなところに移動できるようになって、世界は一つになるんじゃねえの?」

カール・シュミット「何を言ってるんだ。世界が一つになったら、友敵の区別がなくなる。それによって、政治というものが消滅して、政治がなくなれば国家がなくなり、国家がなければ人間は人間でいることができなくなる。」

ここまで書いていけば、カール・シュミットの政治思想というものが、どうして観光客の哲学を考えていくうえでの壁となるのか、ふと分かってくるのではないだろうか。つまり、「自由に自国の体制から抜けて、国境を越え、さまざまなコミュニケーションを生み出す観光客という存在」は、そもそも人間未満の存在であるのだ。それは家族→市民→国民というような、単線的な物語を辿ることもなく、スーッと何処かへ行ってしまうのだから。

観光客は人間未満の存在。しかしそれは、ヘーゲルの人間観や、カール・シュミットの政治思想の枠組みにおいて、である。つまりヘーゲルのようなやり方ではない、別の成熟のメカニズムを解明することができるのではないか。それこそが『観光客の哲学』だ。

ここで大まかな課題が見えてきたのではなかろうか。観光の時代を目の当たりにして、僕たちは観光客の哲学を考える必要がある。しかしヘーゲルのパラダイムによれば、そもそも観光客というのは人間未満であり、思想的分析に足る存在ではない。だったら僕たちは、ヘーゲルとは別のやり方で、普遍性に達するメカニズムを考えればいい。

次回では、この壁を乗り越えていく。第1回でもちらりと出てきた『二層構造』というキーワードが登場する。

【解説】東浩紀著『ゲンロン0 観光客の哲学』第2回

第1回はこちらです。

https://plume1414.hatenablog.com/entry/2018/12/19/095017

第2回である今回からは、いよいよ内容に入っていく。この記事で扱う章は「第1章 観光」だ。次は第2章、そして第3章、第4章と続けていき、全部で5つの記事を予定している。(5,6,7章については、本記事では取り扱わない。あくまで中核的な議論は1〜4章で行われているからである。むしろ5,6,7章は、こちらで変に解説を行わず、読者自身が手にとって読んでいただいたほうが良いと考えている。特に第7章はかなり面白い)

まず、はじめに。これは前回記事でも明示したことであり、今回もまた繰り返すが、この記事を読んだからといって本書の内容をすべて理解したことにはならない。これら一連の記事はあくまで「『ゲンロン0 』に興味をもってもらう」「思想・哲学に興味をもってもらう」「知識の整理に役立ててもらう」ことを念頭に置いているので、これらを読み終えたあとは、是非本書を手にとっていただきたいと思う。

それと、もうひとつ。この記事での「付論」の扱いについて簡潔に示しておく。前回で掲載した目次のとおり、本書の第1章と第2章のあいだには、「付論 二次創作」なるものが存在する。しかし、これから書いていく一連の記事において、この付論を詳細に扱うつもりはない。付論はあくまでも付論であり、これがなくても本書の議論を追うことは可能だからだ。なので、この記事では、第1章の解説のあとに、そのまま第2章の解説をくっつけることになる。では、早速本題に入ろう。

・ところで、どうして「観光客」か?

タイトルを見た人は、少なからずこう考えるかもしれない。「なんで観光客なの?」と。なのでまずは、どうして観光客という存在を、哲学的に考える必要があるのか、という話から始めていこう。

著者は、観光客の哲学の出発点を、近年の世界的な観光ブームに見る。中国人観光客の「爆買い」を聞いたことがある人も多いだろう。中国人などをはじめとして、日本の外国人観光客は年々増え続けている。二十一世紀は観光の時代になるかもしれない。

さて、ではそもそも「観光」とは何か。実は観光というものは近代で生まれた。東氏は個々の研究などをまとめ、このように記している。

観光とはまずは「楽しみのための旅行」であり、「訪問地で報酬を得る活動を行うことと関連しない」「日常の生活圏の外に旅行したり、また滞在したり」することだった。(本文 p.27)

近代以前には「観光」という概念はなかった。巡礼や冒険や旅というものは近代以前にもあったが、それは「観光」とは違うものだった。

では、近代で生まれた「観光」は、それ以前の旅や巡礼などと何が違うのか?

アーリとラースンは、それが大衆性だと指摘している。(本文 p.23)

・観光の「大衆性」とは?

近代、イギリスでは産業革命が起こり、それが進んでいくにつれて、市民階級が力を持つようになった。力を持つようになったというのは、つまり、金と余暇を手に入れたのだ。産業革命期のイギリスの労働環境は悲惨で、子どもたちでさえ一日18時間ほど働かされていたという(死んじゃう)。しかし、そうした人々の犠牲を経て、みるみるうちに経済が発展した。そして経済成長の恩恵にあずかった人々の懐に、わりとお金が溜まってきて、プライベートな時間も増えてきた。人々はたまに贅沢をするようになった。そして、そういう流れで、「そんじゃ、いっちょ観光でも行ってみっか」というノリになった。

さて、現代に生きる僕たちは、観光に行こうという計画を立てた時、まずは何をするだろうか。おそらく旅行会社のサイトを調べて、格安パックなんかを探してみたりはしないだろうか。もちろん「プランを立てるなぞ邪道の極み。流れのままに行くのが旅」という考え方の人もいるだろう。しかしともかく、彼らのこうした欲望というものは、「旅行産業やインフラがある程度整っている」ことを前提としている。つまり、僕たちは、旅行会社が提供するプランがあって、道路がちゃんと舗装されていて、バスや新幹線や飛行機がしっかりと行き交っていて、出先にステキな宿泊施設があるからこそ、「観光に行きたい」と考えるのだ。

人々に金と余暇があり、その欲望を支えるようにして観光産業が存在する。観光の「大衆性」とはそういうことだ。これが近代以前の旅や巡礼などと違うのは明らかだろう。経済が発展して、大衆消費社会が誕生するとともに、彼らの欲望にこたえるようにして(あるいは先まわりするようにして)、大衆のための観光産業が形作られた。

さて、ここで、そうした「大衆的」な観光が、僕たちの文明にどのような影響を及ぼすか?という問いが出てくる。国境で別れたさまざまな国の人間たちが、それらを自由に飛び越えて、さまざまなコミュニケーションを生み出しているのである。それらが既存の文明や文化に影響を与えないはずがない。

しかし先行の研究では、肝心の観光学者たちでさえ一面的な批判に終わってしまい、「なぜ観光客がこうも世界を覆っているのか」という問題の本質に答えを出せていない。東氏は「だからこそ観光客の哲学を考えている」のだ。

さて、ここまでの話を整理しよう。単純化すると、「産業革命起きました」→「市民階級が金と余暇を手に入れました」→「大衆消費社会誕生しました」→「今となっては観光客が世界を覆い尽くす勢いです」→「それが僕たちの文明に与える影響とは?!」→「でも学者の研究は本質的な答えを出せていないらしいです」→「じゃあ観光や観光客ってのを哲学的に考えようぜ」ということだ。

しかしここで問題が起こってくる。実は、観光客を哲学的に考えようとすると、ひとつの問題にぶつかってしまうのだ。まずはその壁をぶち壊さなければならない。

その壁とは何か?次回で問題にしたいのはそれである。

【解説】東浩紀著『ゲンロン0 観光客の哲学』 第1回

・『ゲンロン0 』

ここからの一連の記事では、東浩紀著『ゲンロン0 観光客の哲学』を解説していく。ここで書いていくのはいわゆる「ダイジェスト版」であり、東浩紀氏や本書に対する批評を展開するものではない。純粋に、シンプルに、『ゲンロン0』という書籍がどういう内容のものであるのかを書いていくつもりだ。

記事の想定読者としては、「『ゲンロン0』を読んでみたいけれど、いまいちどんな内容だか分からない」という人や、「思想や哲学というものに漠然と興味がある」という人、「もうすでにそれを読み終えているが、知識を簡単に整理してみたい」という人などを考えている。それらの層の方々に、できる限りわかりやすく、本書の魅力を伝えていきたい。この一連の記事を入門として、より多くの方がこの書籍を手に取っていただければ幸いだ。

(※なお、『ゲンロン0 観光客の哲学』では、Web上に特設ページなるものが用意されており、著者である東氏自身による短い紹介動画を見ることもできる。この記事と合わせてご覧いただきたい。本書のタイトルをそのままGoogle先生に突っ込んでいただければ、一番上のあたりにヒットする。)

当然のことながら、これら一連の記事は、いわゆるエッセンスを抽出するに留まるものなので、これらを読み終えたあとは、できれば実際に本書を手に取っていただきたいと思う。値段は決して安くないものの、この記事では書き尽くせない知的冒険が待っている。

これからの記事で、本書の解説をしていきたい。とは言え、ただエッセンスだけを書くだけでは、本書の魅力は十分に伝わらないと考えている。いわゆる「要約」と比べればかなり具体的に書いていくつもりなので、記事も数回に渡ることになるはずだ。なるべく分かりやすく書いていくつもりなので、どうか最後の記事まで目を通していただけたらと思う。

初回のこの記事では、全体的に、『ゲンロン0 観光客の哲学』がどういった書籍であるのか、その概観を見ていきたい。「ここでぼんやりとしたマクロ的なイメージを掴んでもらって、それから章ごとに詳しく解説していく」という段取りを考えている。

・ざっくり言ってどんな本?

さて、前置きが長くなってしまったが、この『ゲンロン0』、著者である東氏も「自身の最高傑作」と認める集大成的な一冊だ。そして何より、「哲学や思想書を読んだことがない人にもわかりやすいように」書かれてある。そこには哲学用語の説明があり、時代背景の説明があり、思想史の流れの説明があり、哲学者や思想家の説明がある。まるで哲学書とは思えないほど分かりやすい。知らない単語がたくさん出てくる本を読んでいると、基本的に人間は眠くなってしまうものだ。しかし本書では、重要なキーワードがほとんど何らかの形で丁寧に説明されており、内容がすっと頭に入ってくる。東氏が「思想本を読まない人にもおすすめしたい。」と発言しているのは、つまりはそういうことなのだ。

まず、本書における「問い」と「結論」を非常に簡潔に示していく。

本書における基本的な問いはこうだ。「ナショナリズムとグローバリズムの二層構造の時代である今、人類全体の繋がりを考えなおすための手がかりは何か?」

そして結論はこうだ。「『観光客』という概念だ。あるいは『郵便的マルチチュード』だ。」

何のことだかさっぱりわからないという方が多いだろう。なんの説明もなしに「問い」と「結論」だけ示されても困る、と言うのももっともだ。しかし最初に「問い」と「結論」をぼんやりと頭に入れておき、そこから本文を読むという流れは、論文などを読む上では効果的だ。「はじめに→結論→本文」という流れで読んでいくと、本文のそれぞれのパーツと、「問い」や「結論(主張)」との関係性が見えやすくなる。

これからどのようにして本書の議論が進んでいくのかを、章ごとに追っていく。耳慣れないワードが沢山出てくるかもしれないが、それは次以降の記事でくわしく説明していくので、「ふーん、そういうものか。」と読み流していただきたい。とにかくここでは、「おおまかな議論の流れ」を概観することに重点を当てたいと思う。

・本書の構成

さて、本書は以下のような構成になっている。

第1部 観光客の哲学

第1章 観光 (付論 二次創作)

第2章 政治とその外部

第3章 二層構造

第4章 郵便的マルチチュードへ

第2部 家族の哲学

第5章 家族

第6章 不気味なもの

第7章 ドストエフスキーの最後の主体

まず第1部と第2部に分かれている点について説明しておきたい。

基本的に本書の議論は、第1部において完結する。第2部の家族の哲学は、つまるところ第1部の延長上での思考であり、著者曰く「草稿のようなもの」である。よってひとまとめの厳密な議論を展開するというよりも、どちらかといえばエッセイ的なノリで楽しめるという内容になっている。なので先に示した「問い」と「結論」は、正確に言えば第1章から第4章までの話になる。

それでは、章ごとにどのような議論が展開されるのかということを、ざっと確認してみたい。

第1章。ここでは、本書の狙いが示されるとともに、テロ時代における「観光客の哲学の必要性」が説かれる。もう少し詳細に言えば、「観光客という何気ない存在から始める、他者のための哲学」についてである。

第2章。ここでは、その「観光客の哲学」の基礎固めをする。ヴォルテールやカント、ルソー 、ヘーゲル、それからカール・シュミット、コジェーヴ、ハンナ・アレントなど様々な人物を参考にしながら、人文学そのものを変革するべきという問題意識が提示される。

第3章。ここで著者は、現代はグローバリズムとナショナリズムの二層構造であり、普遍的な世界市民への道が閉ざされているのではないかと指摘する。そして、世界を二層構造ととらえられるとすれば、「観光客」は、まさにその両者の間に存在するものだと認識できる。ここに、オルタナティブな政治思想としての、「観光客」の可能性が開かれることになる。

第4章では、今までの議論を踏まえつつ、結論部分が示される。第3章で触れる「間に存在するもの」を、今までの思想・哲学においてはマルチチュードと呼んでいたが、それは神秘主義的な弱点があったとする。そしてその弱点を克服するために、「郵便的」という概念を融合させ、「郵便的マルチチュード」を提示する。それからドゥルーズ=ガタリの「千のプラトー」や、「ネットワーク理論」などを導入し、再誤配の戦略としての「観光客の原理」が導き出され、二十一世紀における新たな連帯のありかたを示す。

第5章、第6章、第7章では、それぞれ、第1部の議論の延長として、「家族の哲学」が思考される。特に第7章では、ロシアの文豪、ドストエフスキー(の思想)を扱いながら、それらを本書の議論に接続していく試みがなされている。

章ごとのおおまかな要約は以上になる。次回は第1章を詳細に書いていこうと思う。

・『弱いつながり』について

また、これは一つの提案に過ぎないけれども、同じ東浩紀氏が書いている『弱いつながり』(幻冬社、文庫もあり)を先に読んでおくと、さらに本書の内容に入っていきやすくなる。余裕のある方は、先にそれを読んでおくと良いかもしれない。平易な文章で書かれたエッセイであり、ページ数も少ないので、すぐに読むことができる。『ゲンロン0』の導入編としてはとても良い書籍だ。

(コメントは、ポジティブなもの、ネガティヴなもの、何でも構いませんので、自由によろしくお願いいたします。ずっとログインできなかったので今までコメントを確認出来なかったのですが、これからは定期的にログインいたしますので、できる限りこちらからも返信いたします。)

またTwitterのアカウントを開設いたしましたので、フォローをよろしくお願いいたします。

https://mobile.twitter.com/ploom1414

第2回→https://plume1414.hatenablog.com/entry/2018/12/22/141626